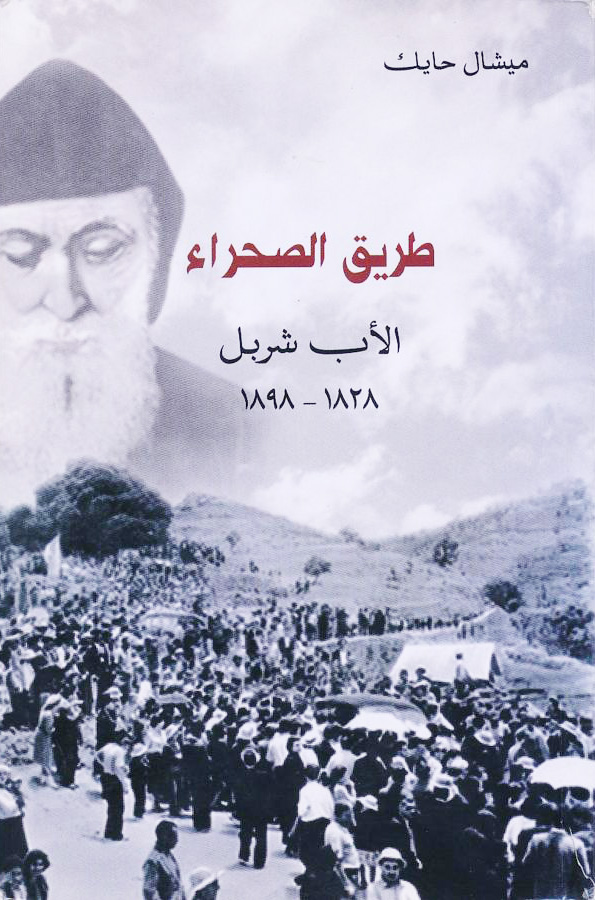

من كتاب «طريق الصحراء – الأب شربل- 1828 ـ 1898»

لا تنفصل حكاية الأب شربل مخلوف الذي صار قديسًا عن حكاية الشعب الماروني الذي كان واحدًا منه. إنها قصة شخص وقصة جماعة، تتلخص فيها معاناة طويلة ونضالات كثيرة وشهادة للحقيقة والحياة ومقاومة الظلم والظلام.

في العام 1956 كتب الأب ميشال حايك قصة الأب شربل قبل أن يصبح قديسًا عندما بدأ العمل جديًا على ملف تقديسه الرسمي في الفاتيكان، وبعدما كان أصبح قديسًا مكرّسًا في نفوس من عايشوه وسمعوا أخباره وترددوا الى المدفن الذي رقد فيه من دون أن يفنى لا جسدًا ولا روحًا.

ليست مسألة عابرة عندما يكتب أب كميشال حايك عن أب كشربل. شربل سلك درب القداسة من بقاعكفرا الى الوادي المقدس الى عنايا. وحايك سبر أغوار تاريخ الجماعة المارونية وغاص في أسرار قوة حضورها الروحي والزمني واستمراريتها على رغم كل الأخطار التي تعرّضت لها. لذلك لا يفصل حايك بين تاريخ شربل وتاريخ الجماعة، ويحاول في ما كتبه في العام 1956 أن يجعل من شربل شريكاً في ذلك التاريخ غير منعزل وغير منفصل عنه. كأن قداسته ليست إلا جزءًا من تلك المعاناة الشاملة التي عاشتها الجماعة المارونية، ومن تلك العلاقة بينها وبين الأرض. إنه سر قداسة راهب وقدسية قضية وشعب. وسرّ تعلّق هذا الشعب بتلك القداسة التي تعطيه دائمًا قوة البقاء والأمل والقيامة.

«البار كالنخل يسمو، ومثل أرز لبنان ينمو» (مر 9/13)

وصلنا الى بقاعكفرا، القرية الأكثر إرتفاعًا في لبنان (1600 متر عن سطح البحر). وللوصول الى هنا، سلكنا طريق بشري المتصاعد، والمغبَّر، والوعر، وهو يذكرنا بالطريق الذي تتحدث عنه الأسطورة. منازل بقاعكفرا قديمة، مبنيّة من حجارة داكنة اللون، يظهر عليها الحزن عندما يتساقط عليها الثلج في فصل الشتاء، وكأنه سرب من الجراد الأبيض، أو نجدها عائمة، وسط خضار أشجار التفاح والكرمة، عندما يعود فصل الصيف بزخم الى ربوعها.

يقودنا طريق ضيّق الى كنيسة الرعية. على مسافة غير بعيدة، نجد درجا حجريا، يؤدي الى منزل صغير يتجاوز عمره المئة عام، وتزيّن كرمة خضراء مدخله الجميل. يقع هذا المنزل على منحدر، فوق قبو ذي عوارض مسوّسة، ويضم حجرة واحدة فسيحة، بات لون جدرانها حالك السواد، بفعل الدخان الذي تراكم عليها على مدى السنين. وما حافظت عليه هذه الحجرة، التي عاشت فيها نفوس قديسة، هو مصباح زيت قديم، وإبريق فخار أسود، حالم على النافذة، ورائحة القداسة التي تفوح في الأرجاء، حادة مثل رائحة دم الثيران أو العجول المذبوحة.

هنا وُلد يوسف أنطون مخلوف، في اليوم الثامن من شهر العذراء والأزهار، في العام 1828. هو الطفل الخامس في هذه الأسرة، بعد أخوين وأختين. كانت بريجيت تكنّ عاطفة خاصة لابنها الأصغر، عاطفة تضاعفت وتعزّزت بفعل الفقر والحرمان والحداد. في الواقع، لم تمحُ الصعاب التي مرت بها العائلة هذا الحنان الذي تكوّن خلال السنوات الهشّة الأولى. فقد كانت سنوات مثقلة بالهموم، وذاق أطفال الأسرة خلالها طعم ألم اليتم، وقد كان عليهم أن يتحمّلوا أوزار فترة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ البلاد.

منذ العام 1516، «مرّ الأتراك من هنا»، حيث عاشوا المرحلة الأخيرة من وجودهم الطويل. وكأي نظام منحطّ، كانت الفوضى العثمانية في تلك الحقبة تقدم للأمراء والباشوات المحليين هدايا قيّمة تشبع الشهوات طموحًا، وتكيل الدسائس غموضًا. وكانت تخيّم على لبنان، في تلك الحقبة، ظلال الأمير بشير الكبير، رجل العدالة العنيد الذي يخشى إنصافه الأبرياء، كما يخشاه المذنبون. إن إرتداده السرّي من الدين الدرزي الى الإيمان المسيحي، لم يغيّر شيئا من اللعبة السياسية، التي وضعته بين الباب العالي وصغار الملوك المحيطين به.

أما المسيحيون الذين ظلوا في ما وراء جبالهم الجرداء، فكانوا يتمتعون بنوع من الحرية. ولكن من أجل تأمين سبل عيشهم، كان يتعيّن عليهم الإنتقال الى المدن الساحلية، حيث كان يتم تجريدهم من أسلحتهم. وكانت تُفرض عليهم مجموعة من المحرّمات، منها على سبيل المثال، منع المسيحي من رفع صوته بحضور المسلمين، كما لا يحق له أن يرتدي نعلاً ملوّناً، أو ثيابًا غير الزرقاء اللون أو الرمادية، ولم يكن يحق للنساء المسيحيات أن يرتدين المجوهرات.

وما كان يثقل أعباء المسيحيين ويزيد من همومهم، هو حجم الضرائب التي كانت مفروضة عليهم، والتي كانت تذهب مباشرة الى خزنة سلطان القسطنطينية، وكانت تأدية الضرائب هذه، تجنبهم التصرفات غير الإنسانية تجاههم. الى هذا الوضع الذي بات طبيعيًا في نهاية المطاف، أضيف وصول جنود الباشا المصري، الأمّي، إبراهيم، الذي على غرار أسلافه الفراعنة، إنساق وراء إنجذابه لخصوبة أرض سوريا وخشب أحراج لبنان.

وكما لو أن كل هذا الظلم لم يكن كافيًا، كان سكان المناطق الجبلية يُجبرون على العمل البغيض في بناء التحصينات. فكانوا يُسلخون عن عائلاتهم، ليتمّ إرسالهم بالقوة الى المدن الساحلية التي تحتاج الى بناء أسوار، أو يتم إستخدامهم لنقل الذخيرة العائدة الى الجيش. وهكذا أُلقي القبض على أنطون زعرور مخلوف، والد يوسف مخلوف، وتمّ تسخيره مع حماره للقيام بهذه الأعمال الشاقة، التي كان لسكان الجبال في لبنان ذكريات حزينة ومريرة عنها.

كان أنطون يعود مرهقاً الى أن صرعته حمّى خبيثة، في قرية صغيرة إسمها غرفين، تقع بالقرب من بيبلوس، على الطريق المؤدية الى الشمال، حيث تملّكه المرض وتوفي ودُفن في تلك القرية، تاركاً لأرملته بريجيت خمسة أطفال، من بينهم يوسف الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وُضع اليتيم الصغير تحت وصاية أحد أعمامه ويُدعى طانيوس، وقد أخذ هذا الأخير دوره كوصيّ على محمل الجد، وهو الذي في ما بعد سيعارض بشدة قرار إبن أخيه بالذهاب الى الدير.

وكانت الأم بريجيت إمرأة شجاعة، تتمتع بشخصية صلبة. وكانت لا تزال شابة عندما توفي زوجها، وكان بمقدورها أن تنكبّ روحًا وجسدًا على ما تتطلّبه العناية بهذه العائلة الكبيرة التي حُرمت من رأسها. وبعد سنتين من الكفاح، فهمت أنها مهما فعلت لن تتمكن من أداء دور الأب والأم معًا، ولن تتمكن من أن تحلّ محل الزوج المفقود. ولذلك تزوجت بريجيت رجلاً من القرية يُعرف باستقامته، وقد أصبح كاهناً في ما بعد.

ولكن هذا الزواج الثاني لم يغيّر شيئاً في الظروف المادية للعائلة، فالحق يُقال، الجميع في بقاعكفرا كان يعاني من الفقر في تلك الحقبة. وبهذه الخطوة التي أقدمت عليها بريجيت ولحود إبراهيم، الذي سيصبح إسمه دومينيك بعد أن يرتسم كاهناً، لم يكن من شأنها إلا أن ضاعفت الفقر، بعد أن جمعت بين شخصين فقيرين. فعندما يتزوج شخصان من فلاحي هذه المناطق الجبلية، فإنهما لا يتشاركان سوى مكامن حرمانهما. لذلك فإن الحب الذي يكون قد تجرّد من المضاربات المادية، يتنقّى وينمو ويُغني الزوجين.

في ذلك اليوم الذي تزوجت فيه بريجيت من جديد، في شهر تشرين الأول سنة 1833، أدرك يوسف أنه يتيم عن حق. أدرك أيضًا الواقع المرير، وهو أن والدته أخفت عنه لوقت طويل حقيقة أن والده لن يعود أبدًا، وأن رجلاً آخر سيحلّ محله، وسيكون من الآن فصاعدا مسؤولاً عنه مع الأولاد وأخواته.

قام لحود بمسؤولياته كما ينبغي، متعاملاً مع الأولاد وكأنهم أولاده. ولكن جرح الطفولة يتعذر محوه، وستبقى آثاره الخفية ماثلة في ذهن يوسف، خاصة عندما سيعلم بشأن الظروف الأليمة التي كانت وراء إختفاء والده. سترتسم هذه المأساة، بالنسبة إليه، في سياق تاريخ الموارنة الذي كانوا دومًا معرّضين لخطر الإستشهاد. وإذ كانوا مهددين باستمرار في حريتهم وإيمانهم، وللمحافظة على هذه وتلك، فقد هربوا من سهل سوريا الغني، وضفاف نهر العاصي الخصبة، وأتوا في قوافل ليختبئوا في هذه الأرض الصخرية، حيث انتشروا مثل النباتات البرية.

ولكي يكون بمنأى عن الإضطهادات التي مارسها الإنفصاليون من جهة، والعرب القادمون من الصحراء في القرن السابع من جهة ثانية، إنطلق الشعب الماروني، بقيادة رعاته الروحيين، نحو أرض الميعاد في شمال لبنان. وهكذا دفعوا غاليًا ثمن حريتهم، وتمكنوا من صيانة إيمانهم بثمن دمائهم. وكانوا عرضة لغزوات دورية، مما جعل منهم شعبًا في حالة الإستنفار الدائم. ولذلك كانت العائلات المسيحية معرّضة، بشكل دائم، الى حالة الحداد الأكثر سوادًا. وهكذا، وخلال العبور الأخير للجيش المصري، الذي اجتاح الساحل بأسره، فقد والد يوسف حياته. فمنذ نعومة أظفاره، كان هذا الطفل اليتيم يستمع الى أخبار السنكسار، وقد وجد ذاته ملتزمًا بها، بقسوة، في حداثة سنه.

خلال ليالي الشتاء الباردة، كانت الأم تجمع أطفالها حولها، فيجلسون على حصيرة بالقرب من النار، ويستمعون الى قصص الشهادة التي تخبرهم إياها والدتهم، وهم أطفال محبوبون، بمقدار ما هم معرّضون للمخاطر. وكانت هذه القصص تنتهي دائمًا بالصلوات، وفي أغلب الأحيان بتلاوة المسبحة، التي غالبًا ما يغفو الصغار في نهايتها، وتخفت بالتالي أصواتهم حتى تختفي. وكما يقول بيغي (Péguy) تمتزج الأبانا بالسلام عليك يا مريم، ثم تنطفئ الأصوات تحت لمسات النعاس الذي لا يُقهر.

****

فيما كان يوسف ينمو في السنين، كان فكره يتفتّح على معرفة هذا المصير المأساوي للجماعة التي ينتمي إليها. وكانت أمه تطلعه بصورة تدريجية على تقاليد الماضي، وعلى الوقائع الحالية المحيطة بهم. وهكذا عرف أن الوادي العميق الذي يفصل ما بين هذين الجبلين العملاقين يُدعى «قاديشا»، الذي يعني «القديسة». ويُقال إن هذا الوادي كان يضم في منحدراته ما يقارب الثمانمئة كهف وكنيسة ومصلّى، أصبحت اليوم أنقاضًا، وقد امتزجت دموع النساك التائبين مع مياه النهر المتدفقة، فأعطت إسمه لهذا الوادي. ويُقال أيضًا إن العذراء مريم أتت يومًا لتشرب من مياه هذا النهر. في عمق صخور هذا الوادي، وفي كهوفه، عاش أوائل الموارنة، متراصين حول بطاركتهم وأساقفتهم. عاشوا هنا في التقشف والخشونة، وعملوا في هذه الأرض، بأيديهم الأسقفية والكهنوتية. فمنذ قرنين من الزمن، جاء أحد الآباء الكرمليين لزيارة هذه المنطقة، ولم يمتنع عن وصف أحد رؤساء الأساقفة كما يلي: «لقد كان راهبًا فقيرًا جدًا، لا يملك من هذا العالم إلا بيتاً صغيرًا، وكرمة رديئة، وقد رأيته يزرعها ويقطفها بيديه، ويعود منها حاملاً أكوام الحطب. علاوة على ذلك، كان لديه قطيع من الغنم، يأويه في الطابق السفلي من منزله، وكان إبن أخيه يقوده كل يوم الى المراعي».

في الواقع، كان المطارنة مندمجين في صلب حياة هؤلاء الفلاحين الأقوياء، وقد تنشأوا على قسوة الحياة، خاضعين لشريعة الإنسان الساقط، يأكلون خبزهم وقد امتزج فعلاً بعرق جبينهم. هؤلاء هم الذين صنعوا لبنان الحالي، وحوّلوا الأرض الى أرض زراعية، إذ جلبوا التراب حفنة حفنة بأيديهم، ونضّدوها الى مصطبات معلّقة ومتلاحقة، وهو أمر يشكل تحديًا تاريخيًا للجغرافيا القاسية، من خلال المجهود الإنساني. ذلك لأنه طالما كان لزامًا عليهم الإستمرار وسط هذه الوعورة الموحشة، فقد عملوا في صخورهم بصبر لا يعرف الكلل، ونحتوها وحوّلوها الى مصطبات، الى مدرّجات معلّقة، الى حدائق في الهواء، الى تخميسات من التوت، الى تعريشات من الكروم. فحوّلوا الطبيعة الى تحفة فنية مدهشة أمام هذه البساتين المنيعة، والقرى المتناثرة كأعشاب القندس، والمنازل ذات القناطر الأنيقة، تتوّجها هامات من القرميد الأحمر، وهي تجنح فوق الوادي، لا بد للناظر أن يحلم حتمًا بهذه التحف الخارقة، بهذه المهارات المدهشة التي حققها، بحب، طوال سنين عديدة، فنان مشغوف. في هذه الحالة، من الممكن أن يُعتبر لبنان مثالاً فريدًا لا مثيل له في هذا المجال.

نشأ سريعًا تناغم طباعي بين هذا الفلاح وتلك الأرض، وكأنه زواج مختوم بالدم: كل منهما يقدم ذاته للآخر، مجرِّدًا ذاته من سمات الأنانية التي تخفي شركة المحبة. وهكذا، تتحوّل الصخور الى ركن خصيب، ملطّخ بالدماء النازفة من يدي الفلاح العنيد. هي يد الفلاح اللبناني الأصيل، الذي ما زلنا نلتقي أمثاله في شمالي لبنان، وهو مشهد يجب رؤيته: هذا التكلكل على أكفّ أيدي الفلاحين، يرسم خارطة المجهود الجسدي، وهذه الأظافر القاسية التي تلتحم بالجلد من خلال خيط أسود من التراب المتكدّس، وهذه الأصابع الطويلة والقصيرة في آن، لا تنفصل بعضها عن بعض إلا قليلاً، وقد تضخّمت بفعل شبكات من الطاقة جاهزة دومًا للعمل، من دون أن ننسى هذه الشعيرات السوداء التي تبدو كالأشجار العتيقة في قمة الأوردة المتمددة.

إن قصة الفلاحين تُقرأ على أيديهم، وهي أيدٍ صلبة، خُلقت لتهدّ شيئاً ما، فتجابه الحياة القاسية، والراحة لا تلائمها، لكنها في المقابل، تعرف جيدًا، كل ليلة، معنى السلام، وهي تمرر بين أصابعها سبحة مصنوعة من حبوب الزيتون الكبيرة. تمثّل العذراء بالنسبة الى هؤلاء الفلاحين مصدر الأمان الوحيد، ضد الأعداء من البشر، وضد الصخور العملاقة. ففي قلب صخرة كبيرة، في عمق وادي قاديشا، حُفر دير قنوبين على إسم العذراء، وكان البطريرك الماروني، المطارد، قد جعله مسكناً له عام 1440. تشعّ العذراء بالمجد وسط الأقانيم الإلهية الثلاثة، وعند رجليها نرى تسعة بطاركة بثيابهم الحبرية، وقد أتوا ليقدموا لها التحية وليلتجئوا في ظل حمايتها. وهنا أيضًا، نقرأ هذا النقش الكتابي: «هلّمي معي من لبنان أيتها العروس، هلّمي معي وستكلّلين».

لقد عاشت أمة بكاملها في هذا الوادي، وفيه إرتمت لتموت، ومن ثم لتولد من جديد، وقد رواها دم شهدائها المتجدد دوريًا.

تعلّم يوسف أيضًا أن عليه أن يعبر يومًا الى وادي قاديشا، بعد أن يجتاز جسرًا صغيرًا قرب طاحونة قديمة، وأنه سينتهي به المطاف الى دير مار أنطونيوس قزحيا، حيث يتنسّك إثنان من أخواله. بفضلهما إنتعشت الحياة النسكية المسيحية التي كانت مزدهرة في القرون الأولى، إثر انطلاقتها من الطيبة في مصر، وقد وشّحت في ما بعد، كما بساط المسيح، أرجاء حوض البحر المتوسط. ونجد بالقرب من «قزحيا» كهفاً يُطلق عليه إسم «مغارة القديس أنطونيوس»، يُقال إن أبا الرهبان قد عاش فيه.

وقد علّمته والدته أيضًا أن البقعة القاتمة التي تظهر على الجبل المقابل، على إرتفاع 1920 مترًا عن سطح البحر، هي غابة تضم 400 شجرة يُطلق عليها إسم «الأرز المقدس» أو «أرز الرب». وكان يُطلق عليها البعض أيضًا إسم «أرز البطريرك»، لأنه هو الذي يحميها. فقد بنى في غابة الأرز هذه كنيسة صغيرة عام 1843، وهدد بالحرم أي شخص يتجرأ على قطع هذه الأشجار أو حتى تشحيلها. إلا أن سلفه البطريرك الدويهي سمح لنفسه بأن يقطع جزعًا من إحدى شجرات الأرز ليقدمها عام 1674 الى السفير الفرنسي نوانتيل، لكي يُنحت عليها تمثال نصفي للملك لويس الرابع عشر. ويصل عمر إثنتي عشرة من هذه الأرزات الى ما يقارب الألف وخمسمئة سنة، وتمتد أغصانها المتراكمة أفقيًا، عند أسفلها، الى دائرة محيطها خمسون مترًا. ويتخطى إرتفاع الأكثر قدمًا منها الخمسة وعشرين مترًا، مع قطر في أسفل جذعها من إثني عشر مترًا.

تربّى يوسف على حب شجر الأرز، مثل أي ماروني أصيل، مبديًا لها تكريمًا خاصًا، وقد علم أنها استُعملت لبناء الهيكل الذي شيّده سليمان لتمجيد يهوه. أما كان الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة يرددون أن الله قد خلق الأرز منذ بداية العالم؟ وفي الكتاب المقدس كما في الليتورجيا المارونية، ذكر خاص للأرز، فيما يمنحهم الكتاب المقدس شهرة معزّزة بالغرور، إلا أن كل ذلك لا يعني أكثر من مجرد مشاركة في العظمة الفائقة لإله العهد القديم.

أوليست الأرزة أيضًا رمزًا للعذراء مريم؟ أوليست، كالعذراء، مزروعة على المرتفعات، التي بحسب الأسطورة خُلقت عند فجر الزمان، مثل العذراء التي هي الحكمة الأولى؟ أوليست، كالعذراء، غير قابلة للفساد؟ منذ وقت طويل أضيف الى طلبات السيدة العذراء التضرُّع التالي: «يا أرزة لبنان صلّي لأجلنا».

وفي موضوع الأرز، نجد في الكتاب المقدس، مقتطفات بهية، خاصة في الأناشيد الذي يقول: «هلّمي معي من لبنان، أتركي رأس أمانة، رأس سنّير وحرمون، من مرابض الأسود، من جبال النمور… أنفك كبرج لبنان الناظر نحو دمشق».

يخيّم على هذا المكان جو الصلاة والخشوع، إذ ثمة قوة مبهرة وخفية ترفرف هنا وتجبر المرء على التأمل والخشوع. وتتناثر الأديرة في الأرجاء مكلّلة بتيجانها الحمراء التي تلمع وتبرق تحت أشعة الشمس الحارقة، وهي تشكل دليلاً دائمًا على حضور الله في هذه الطبيعة المضياف. وقد وصف أحد الكتّاب الأجانب الذي زار لبنان في القرن السادس عشر هذا المكان مستخدمًا العبارات التالية: «إنه مرجعية الكنائس المقدسة والأديرة الموقّرة». أما هوميروس فقال: «عندما يذهب الليل ويحّل محله الصباح الخجول بأنواره الرمادية، تبدأ أجراس الأديرة بالرنين ويرسم الفلاح إشارة الصليب قبل أن ينطلق الى الحقل جارًّا وراءه قطيع الأبقار. أما عندما يُشرف النهار على نهايته، فيرتفع الليل الساحر من فوق الأفق ويجتاز الوادي العميق ويصعد منه الى الجبل، مطلقاً بذلك دعوة جهورية للصلاة والتأمل، ويشعر المرء بقشعريرة ملائكية تجتاز رحم الأرض وتجعل كل نفس تسبر أغوارها الأكثر عمقاً».

في واحدة من هذه القلاع الرهبانية، في الديمان بالقرب من بقاعكفرا، يقضي البطريرك الماروني فصل الصيف. وتسمو هذه البلدة بكل فخر، وكأنها عش نسر قابع بشموخ فوق هاوية وادي قاديشا، إنها قلعة الإيمان الماروني المنيعة. ويخيّم ظل البطريرك على هذا الموقع بأكمله، فهو هنا في بيته، والجميع هم عنده، فيه يتمحور الإيمان وهو نصيره، ففي ذهن موارنة الشمال لا يمكن إلا أن يكون قديسًا. ولهذا فإن الجميع يحيطون شخصه بالكثير من الوقار والإحترام. في تلك الحقبة، لم يكن بالإمكان أن تقتنع إمرأة عجوز كيف أن قداسة البابا ليس مارونيًا، ولم يكن من السهل على هذه المرأة أيضًا أن تتقبّل فكرة أن قداسة البابا يتمتع برتبة أعلى من رتبة البطريرك الماروني.